农历,又称为阴历或旧历,是以月亮绕地球运行的规律来制定的一种历法。而阳历,又称为公历或新历,则是基于地球绕太阳公转的运动周期来制定的历法。两者在计法和历算方面存在显著差异。

详细解释

-

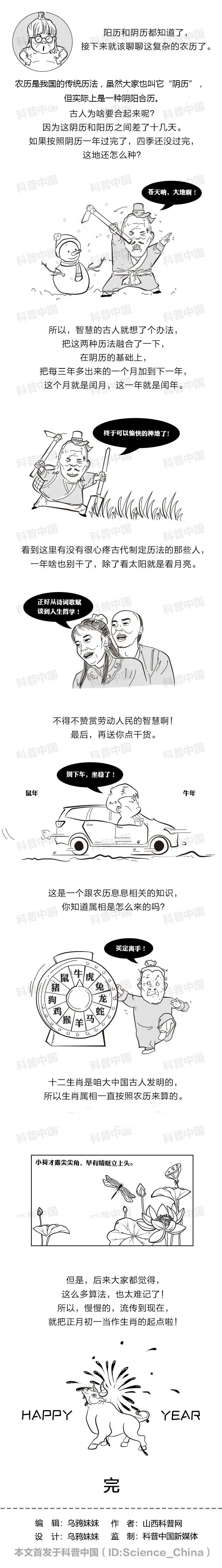

农历的特点

-

农历是以月亮的圆缺变化来计时的,每月按月亮的圆缺变化分为朔月、上弦月、满月等阶段。

-

农历一年约包含十二个月,但并不严格对应太阳年。

-

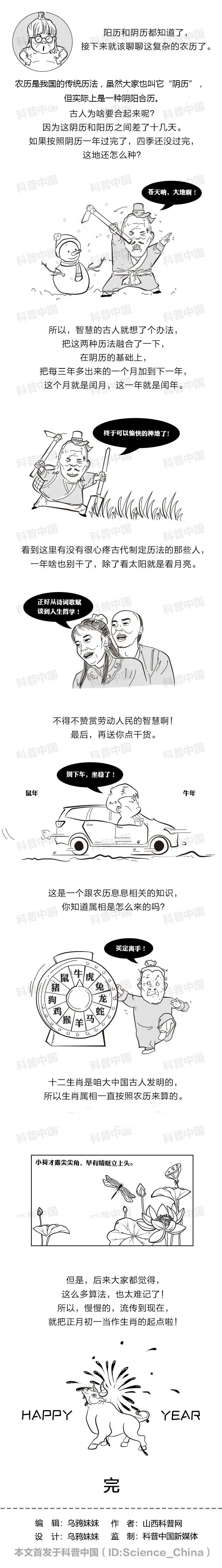

农历还包含二十四节气,这些节气反映了自然界的气候变化和农事活动。

-

因此,农历在中国传统文化中占有重要地位,至今仍在许多场合被使用。

-

阳历的特点

-

阳历,即公历,是一种以地球绕太阳公转的运动为基础制定的历法。

-

公历一年设定为365天,分为平年和大闰年两种形式。

-

这种历法考虑了地球自转周期的变化以及地日间的运动周期影响等科学原理。

-

阳历的使用是全球统一的计时体系,因此在国际交流、商务活动和日常生活中得到广泛应用。

-

公历的使用与西方文化紧密相连,在现代社会具有普遍的适用性。

-

公历还可以帮助人们预测天气变化等重要事件的时间安排和推算循环使用,具有深厚的文化底蕴和象征意义。

-

计算方法与天文意义

-

阳历的计算方法相对简单直观,主要基于地球绕太阳公转的周期。

-

而农历的计算则更为复杂,需要同时考虑月亮绕地球公转的周期和太阳回归年的长度。

-

农历通过设置二十四节气来反映季节的变化和太阳高度的变化,这些节气对农业生产具有重要的指导意义。

-

同时,农历的月相变化也与天文现象紧密相关,如朔望月和望望月等,这些都体现了农历作为天文年历的特性。